Wie unumgänglich ist Herrschaft?

Seit Thomas Hobbes gilt weitgehend unhinterfragt: Damit menschliches Zusammenleben nicht in einen Krieg aller gegen alle umschlägt, geht es nicht ohne eine zentrale Instanz mit Gewaltmonopol. Auch Volksherrschaft ist Herrschaft. Lassen sich gemeinsame Regeln nicht auch ohne durchsetzen?

1. Demokratie als Herrschaftsform

Wenn man über Demokratie – wie weithin üblich – als eine Herrschaftsform, nämlich als Herrschaft des Volkes, räsoniert, dann spinnt man eine Geschichte fort, deren erster Teil uns erzählt, weshalb es Herrschaft überhaupt geben muss. Dieser erste Teil gilt als wohlbekannt, und man widmet ihm deshalb nur noch selten kritische Aufmerksamkeit.

Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – wird die These, dass ein gedeihliches menschliches Zusammenleben ohne Herrschaft nicht möglich sei, kaum in Frage gestellt. Das liegt zweifellos an der Rezeption der politischen Schriften des englischen Philosophen Thomas Hobbes (1588–1679).

2. Das Standardnarrativ des Etatismus

Hobbes wird das Verdienst zugeschrieben, die Unumgänglichkeit von Herrschaft mit unabweisbaren Argumenten dargetan zu haben. Unabweisbar deshalb, weil sie auf einem Menschenbild und einer Sicht der Welt basieren, die etwas unmittelbar Einleuchtendes haben: Der Mensch ist ein auf Selbsterhaltung bedachter Egoist, und die Welt ist kein Schlaraffenland.

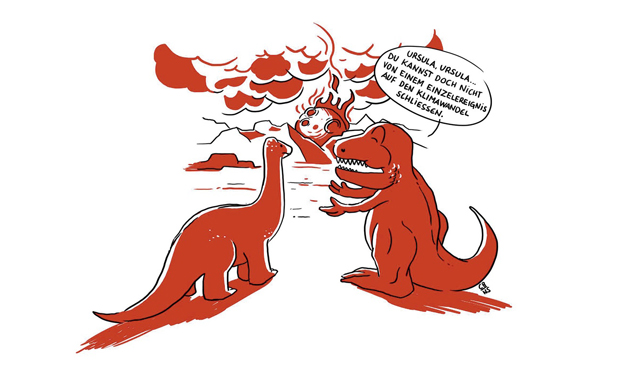

Kombiniert man nun, wie es die Phantasie von Hobbes getan hat, eine von Knappheit gekennzeichnete Welt mit Akteuren, deren Egoismus sich ungehemmt ausleben kann, so blickt man auf jenen berüchtigten Naturzustand, den die Beteiligten als einen «Krieg aller gegen alle» erleben. Er ist ein Horrorszenario, in welchem «der Mensch dem Menschen ein Wolf» wird, weil nichts und niemand dafür sorgt, dass die Konkurrenz um knappe Güter nicht in feindselig ausgetragene Konflikte umschlägt. Fügt man dem die Hobbes’sche Beobachtung hinzu, dass selbst der Stärkste nicht davor gefeit ist, Opfer listig agierender Schwächlinge zu werden, so scheint die Diagnose unentrinnbar, dass kein Naturzustandsbewohner seines Lebens, der Unversehrtheit seines Leibes und der Früchte seiner Arbeit jemals sicher sein kann.

Ob ein derart kriegerischer Naturzustand tatsächlich existiert hat oder ob er bloss die Kopfgeburt eines zur Paranoia neigenden Philosophen ist, gilt als Frage von minderer Wichtigkeit. Die Schilderung eines Zustands, in dem sich jeder Einzelne schutzlos von lauter potentiellen Dieben und Mördern umringt sieht, hat ihre Suggestivkraft auch heute noch nicht eingebüsst; und selbst wenn man sie für eine Fiktion hält, billigt man ihr genügend Realitätsgehalt zu, um sie als Fundament der Herrschaftslegitimierung anzuerkennen.

Als Errungenschaft von Hobbes rühmt man den Weg, den er aus dem Naturzustand gewiesen hat: Alle Beteiligten willigen unter der Bedingung der Wechselseitigkeit ein, Konflikte künftig nicht mehr unfriedlich auszutragen; in eins mit dieser förmlichen Übereinkunft schaffen sie eine Herrschaftsinstanz, die von ihnen autorisiert wird, durch geeignete Gesetze und Erzwingungsmechanismen den Krieg aller gegen alle zu beenden und ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten. Durch den allseitigen Verzicht auf individuelle Gewaltanwendung wächst der Herrschaftsinstanz ein Gewaltmonopol zu, das mächtig genug ist, jeden Widerstand gegen ihr Wirken zu brechen.

In diesen Hobbes’schen Überlegungen hat man einen «Staatsbeweis» sehen wollen: Weil schrankenlose Freiheit ein Übel sei, das Leib, Leben, Hab und Gut grössten Gefahren aussetze, sei die Errichtung staatlicher Herrschaft unumgänglich, um diese Gefahren zu bannen. Erst als die Naturzustandsbewohner erkannt hätten, dass ihre Nöte von einem Übermass an Freiheit herrührten, seien sie zu jenem teilweisen Freiheitsverzicht bereit gewesen, und sie hätten dafür im Tausch Frieden und Sicherheit unter dem Schirm staatlicher Herrschaft erhalten.

Aus dieser Hobbes-Interpretation wurde das Standardnarrativ des Etatismus. Es malt uns Freiheit tendenziell als vergifteten Apfel, dessen Genuss in die Hölle des Naturzustands führt, und will uns dadurch das Joch der Herrschaft leicht erscheinen lassen.

Unter den Vorzeichen dieses Narrativs stellt sich die Demokratie als ein Mittel dar, eines Folgeproblems Herr zu werden, das aus der Überwindung des Kriegs aller gegen alle resultiert. Denn zur Ausübung seiner Herrschaft muss der Staat bzw. seine Regierung über jeden Widerstand brechende Machtmittel verfügen. Durch solcherart ausgestattete Regierungen können sich die Beherrschten allerdings ähnlich bedroht sehen wie durch den Naturzustand. Um dem vorzubeugen, erfand man verschiedene Vorkehrungen, von denen (neben der auf Locke und Montesquieu zurückgeführten Gewaltenteilung) demokratische, auf der Mehrheitsregel basierende Entscheidungsverfahren besondere Wirksamkeit versprechen, nicht zuletzt deshalb, weil sie die Abwahl von Regierungen einschliessen.

Diese – auch historisch belegbaren – Vorzüge der Demokratie sagen jedoch nichts darüber, ob das oben genannte Folgeproblem überhaupt hätte entstehen müssen, ob also die Etablierung von staatlicher Herrschaft wirklich so unumgänglich ist, wie es das Standardnarrativ suggeriert.

3. Die Legende vom Übermass an Freiheit im Naturzustand

Das Standardnarrativ des Etatismus enthält, wie wir sehen werden, schwerwiegende gedankliche Fehler. Einige von ihnen mögen schon bei Hobbes angelegt sein; die meisten und gröbsten gehen jedoch auf das Konto von etatistisch voreingenommenen Interpreten.

Undurchdacht ist zunächst die Vorstellung, Freiheit könne im Übermass vorhanden sein und bedürfe einer unter dem Maximum bleibenden Dosierung, um sozialverträglich zu sein. Das Fehlerhafte dieser Vorstellung wird sichtbar, wenn man sich klarmacht, dass Tun und Handeln ganz verschiedene Dinge sind und dass sich unsere Wertschätzung der Freiheit nur verständlich machen lässt, wenn wir sie als etwas verstehen, das sich auf unser Handeln und nicht auf unser Tun bezieht.

Alles Handeln schliesst ein Tun ein; ohne etwas zu tun, kann man nicht handeln. Allem Handeln ist es aber wesentlich, auf die Verwirklichung eines Wollens zu zielen: Wir handeln, weil wir etwas wollen. Und um das zu realisieren, was wir wollen, tun wir etwas. Unser Tun besteht in der Ergreifung derjenigen Mittel, die wir zur Verwirklichung unserer gewollten Ziele für tauglich halten. Von solchem Tun von anderen abgehalten zu werden, grämt uns nicht deshalb, weil uns an diesem Tun um seiner selbst willen etwas läge, sondern deshalb, weil wir damit die Verwirklichung unseres gewollten Ziels durchkreuzt sehen: Nicht weil wir so gerne Wandfarbe kaufen, nehmen wir es anderen übel, wenn sie uns am Kauf von Wandfarbe hindern, sondern weil sie uns dadurch davon abhalten, unsere Zimmerwände so zu färben, wie wir es wollen.

Warum ist dieser subtile und unscheinbare Unterschied zwischen Tun und Handeln so wichtig? Nun, eine Welt, in der jeder alles tun kann, ist eine Welt, in der Akteure miserable Aussichten auf Handlungserfolg haben, da in dieser Welt auch solches Tun keine Beschränkung erfährt, das die Handlungserfolge anderer zunichte macht. Im Naturzustand sieht sich deshalb jeder Akteur ständig in der Gefahr, durch das Agieren anderer um die erstrebten Früchte des eigenen Tuns gebracht zu werden.

Hobbes’ Dictum, dass jeder jedem ein Wolf ist, hat mithin nicht nur eine blutrünstige Lesart, sondern muss auch – und vielleicht sogar hauptsächlich – als Hinweis darauf gelesen werden, dass der Naturzustand ein Ort der wechselseitigen, Handlungserfolge vereitelnden Zwangsausübung ist. Einer Welt ein Übermass an Freiheit zu attestieren, in der jeder jeden jederzeit davon abhalten kann, erfolgreich zu handeln, wäre nachgerade bizarr. Vielmehr ist das Gegenteil richtig. Akteure fliehen den Naturzustand, weil er ihnen zu wenig und nicht weil er ihnen zu viel Freiheit bietet. Die Anschlussfrage nach dem «richtigen» Freiheitsmass führt zum zweiten Fehler des Standardnarrativs.

4. Anomie – das eigentliche Defizit des Naturzustands

Der zweite Missgriff des etatistischen Standardnarrativs liegt darin, die Misere des Naturzustands in seiner Anarchie zu sehen, im Fehlen von Herrschaft. Damit wird das Problem vorschnell so formuliert, dass seine vermeintliche Lösung, die Etablierung einer Herrschaftsinstanz, unausweichlich und alternativlos wirkt.

Bei Lichte besehen trifft jedoch das Attribut der Herrschaftslosigkeit das Problem gar nicht, das die Naturzustandsbewohner mit ihrem Zustand haben. Es besteht nämlich, wie gesehen, in der (Handlungserfolge vereitelnden) Unfriedlichkeit, mit der Konflikte gelöst werden. Nicht dass es zu Konflikten zwischen Akteuren kommt, die in Konkurrenz um knappe Güter stehen, verleidet ihnen den Naturzustand, sondern die ungehemmt aggressive Art und Weise, in der die Konflikte ausgetragen werden.

Woran es also hapert, ist die allseitige Befolgung von Regeln, deren Einhaltung die Vermeidung oder friedliche Lösung von Konflikten gewährleistet. Nicht dass der Naturzustand herrschaftslos ist, ist das Problem, sondern dass er regellos ist – nicht Anarchie ist das Problem, sondern Anomie. Zur Lösung des Problems bedarf es einleuchtenderweise einer Instanz, die den für friedenssichernd gehaltenen Regeln Geltung verschafft. Die Aufgabe dieser Instanz besteht darin, für ihre Auftraggeber, die friedensgewillten Naturzustandsbewohner, eine Dienstleistung zu erbringen, nicht jedoch darin, über sie zu herrschen.

Dass die Erfüllung der fraglichen Aufgabe der Verfügung über Zwangsmittel bedarf, ändert nichts an ihrem dienenden Charakter: Auch ein Sicherheitsdienst «herrscht» nicht über diejenigen, die sich von ihm schützen lassen; und er würde auch dann nicht über sie herrschen, wenn er auftragsgemäss gegen einen seiner Auftraggeber vorgehen müsste, der die anderen gefährdet. Nichts spricht dafür, die spezifische Aufgabe der Regeldurchsetzung so unspezifisch zu beschreiben, dass ihre Lösung in der Schaffung einer Herrschaftsinstanz mit unklaren Zuständigkeiten und überdimensionierten Befugnissen bestehen müsste1.

5. Das Friedensprojekt der Regeldurchsetzung

Eine kaum zu überschätzende Leistung von Hobbes besteht darin, den Punkt gefunden zu haben, in dem die Interessen aller des Naturzustands überdrüssigen Akteure konvergieren, und zwar unabhängig davon, was sie im Einzelnen an (womöglich unvereinbaren) Zielen verfolgen: Alle wollen solche Regeln in Kraft sehen, die in ihren Augen für eine friedliche soziale Koexistenz unerlässlich sind.

Von einem derartigen Friedensprojekt gilt zweierlei: 1. Es gelingt nur dann, wenn alle Beteiligten auch bereit sind, sich selbst dem fraglichen Regelkatalog zu unterwerfen. Die Echtheit dieser Bereitschaft zeigt sich in der Bereitschaft zur Etablierung und zur Hinnahme von Sanktionen, die man übereinstimmend für nötig hält, um die Einhaltung der Regeln tatsächlich durchzusetzen und notfalls zu erzwingen. 2. In Geltung gesetzt werden nur solche Regeln, denen ausnahmslos jeder zustimmt.

Zur Durchsetzung des Regelkatalogs bedarf es zwar einer Machtinstanz. Doch dieser Instanz wird ihre Macht zu keinem anderen Zweck verliehen als eben zu dem der Durchsetzung jener Regeln. Ihr Mandat beruht einzig und allein auf der Einstimmigkeit hinsichtlich der durchzusetzenden Regeln und ist insofern kein diffuses und inhaltlich variables Mandat zu «herrschen»2.

Tatsächlich vorliegende Einstimmigkeit ist die ultimative Quelle aller Legitimität, die Regeln und ihre Durchsetzung überhaupt haben können. Darum ist die Durchsetzungsinstanz in den Augen derer, die sie etabliert haben, nur so lange legitim, als sie ihr Mandat nicht überschreitet oder eigenwillig interpretiert. Sie ist insbesondere nicht befugt, den einmal beschlossenen Regelkatalog zu verändern oder zu erweitern, wenn sie sich dafür nicht erneut auf einstimmige Zustimmung stützen kann.

6. Die legitimatorische Impotenz des Standardnarrativs

Vom etatistischen Standardnarrativ (in welchem Hobbes’sche Gedankengänge überwiegend entstellt weiterleben) führt kein theoretisch akzeptabler Weg zur Legitimation von Herrschaft. Ein solcher Legitimationsversuch kann nicht gelingen, da ihm (wie gesehen) zwei gravierende Fehler einwohnen: 1. Der Fehler, Freiheit derart misszuverstehen, dass der Naturzustand, dessen Bewohner sich ständig durch Zwang gegenseitig daran hindern, Handlungserfolge einzuheimsen, als Zustand übermässiger Freiheit charakterisiert wird. 2. Der Fehler, aufgrund der mangelnden Unterscheidung von Anarchie und Anomie den neuralgischen Punkt zu verkennen, an dem der Naturzustand krankt (nämlich die Abwesenheit von einmütig akzeptierten Regeln zur Vermeidung bzw. friedlichen Beilegung von Konflikten), und infolgedessen nach einer Instanz zu rufen, die diejenigen beherrscht, denen sie dienen sollte.

Das etatistische Standardnarrativ vermag also keine Form der Herrschaft zu legitimieren, weder nichtdemokratische noch demokratische. Mehr noch: es vermag auch das nicht zu legitimieren, worum es in der Demokratie ihrem Selbstverständnis nach inhaltlich geht: die Politik. Sie ist ja die Domäne, um derentwillen um Macht gerungen wird, um die Macht nämlich, bestimmte Wert- und Zielvorstellungen für die Gesamtheit aller Bürger verbindlich zu formulieren und mittels des staatlichen Zwangsapparats zu realisieren.

Wenn sich die Ziele der Politik der einhelligen Billigung aller Bürger erfreuten, wäre es überflüssig, im politischen Kampf um Macht zu ringen. Der einzig unkontroverse Konvergenzpunkt aller Interessen ist – wie wir von Hobbes lernen konnten – die Friedlichkeit des Zusammenlebens und der Konfliktbewältigung. Alle übrigen Ziele, darunter die typisch politischen Ziele, sind dagegen immer kontrovers, und sie spiegeln demgemäss nur Partialinteressen wider. Die Zwangsausübung demokratischer Instanzen kann sich daher zu ihrer Legitimation nicht darauf berufen, nur das durchzusetzen, was von allen Bürgern gleichermassen gewollt wird. Und wo politische Fragen durch Mehrheitsbeschlüsse entschieden werden, geht dies nirgends auf eine früher getroffene einstimmige Entscheidung aller Bürger zurück, Fragen dieser Art durch Mehrheitsbeschlüsse zu entscheiden.

7. Ausblick: Anarchie ohne Anomie

Ob Gemeinwesen ohne Politik und politisch kontaminierte Herrschaft und mithin auch ohne die Herrschaftsform der Demokratie auskommen, das wird – historisch erstmalig – in unseren Tagen erprobt: Betreiber von Privatstädten3 bieten Staatsdienstleistungen an. Sie stellen Infrastruktur bereit und sorgen dafür, dass auf ihren Territorien genau diejenigen Regeln des Zusammenlebens eingehalten werden, von denen sich alle, die einer Privatstadt beitreten und die entsprechenden Verträge unterzeichnen, in einmütiger Übereinstimmung eine friedliche Koexistenz versprechen. Man darf gespannt sein, wie sich das Produkt Anarchie ohne Anomie auf dem Markt behaupten wird.

1 Die Behauptung, dass man Bürgern dienen könne, indem man über sie herrsche, ist nichts weiter als eine Ausgeburt ideologischer Rabulistik.

2 In dieser Einstimmigkeit manifestiert sich die faktische Wollenskonvergenz aller; sie kann daher auch nicht unter den Vorbehalt gestellt werden, ein «vernünftiges» Wollen zu sein, ein Wollen also, welches auf den nachträglichen Beifall von Theoretikern angewiesen ist.

3 Vgl. www.freeprivatecities.com