Für einen Finanzmarkt ohne Banken

Die traditionelle Bankenregulierung funktioniert nicht mehr. Für das Finanzwesen im 21. Jahrhundert ist ein neuer und radikal marktbasierter Ansatz gefragt.

Wir bezahlen unsere Rechnungen nicht mehr am Postschalter, sondern via Smartphone. Den Antrag für eine Hypothek reichen wir online ein, und unser Vermögen wird längst automatisch verwaltet. Ob Zahlungen, Kreditanträge oder Vermögensverwaltung, alles ist viel bequemer geworden. Einen Liberalen mag das nicht überraschen, denn wo der Wettbewerb spielt, da wird Wohlstand geschaffen. Und wo der Wettbewerb eine solche Dynamik entfaltet wie im Finanzwesen, da muss der Staat nicht eingreifen. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nein.

Unser Finanzsystem ist nämlich nicht nur dazu da, Dienstleistungen für den Einzelnen zu erbringen, sondern es koordiniert auch die Allokation von Arbeit und Kapital für die Gesamtwirtschaft. Für den Einzelnen ist ein einfacher und bequemer Zugang zu Finanzdienstleistungen zwar eine feine Sache, die gesellschaftliche Funktion der Finanzmärkte ist jedoch ungleich wichtiger. Wenn beispielsweise zu viele Hypotheken vergeben werden und dadurch eine Immobilienblase entsteht, so mindert das unseren Wohlstand viel stärker, als ihn die Möglichkeit einer Smartphone-Zahlung am Kiosk erhöht. Diese Lektion mussten viele Länder, auch die Schweiz, schmerzhaft lernen. Aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive verblasst der Nutzen jeder Finanzinnovation, wenn am Ende das Finanzsystem als Ganzes die Ressourcen ineffizient alloziert.

In politischen Diskussionen über das Finanzwesen ist es deshalb zentral, diese zwei Ebenen zu unterscheiden. Die eine Ebene ist auf Neudeutsch das «Interface» des Finanzsystems, die Schnittstelle zu den Menschen. Als Sparer, Kreditnehmer oder Konsument sind wir tagtäglich direkt mit dieser Schnittstelle konfrontiert. Die andere Ebene ist das «Wiring», nennen wir es: die Verkabelung des Finanzsystems im Hintergrund. Diese Verkabelung betrifft uns als Kunden von Finanzdienstleistungen nicht direkt. Sie betrifft uns jedoch indirekt als Arbeitnehmer, Steuerzahler oder Hausbesitzer. Die Verkabelung ist heute so fehleranfällig wie intransparent. Sie wird dominiert von «Too-big-to-fail»-Finanzinstituten, die vor allem dann Schlagzeilen machen, wenn wieder Millionenbussen für Verfehlungen anstehen. Gleichzeitig steigt die Verschuldung seit Jahrzehnten viel stärker als die Wirtschaftsleistung, und die Vermögenspreise erklimmen stetig neue Höhen. Der Grund für all diese Probleme bei der Verkabelung ist die Regulierung des Finanzsektors. Das Regelwerk aus dem industriellen Zeitalter kommt mit dem Finanzwesen des digitalen Zeitalters nicht mehr zurande.

Der Ursprung unseres Regelwerks

Im Grundsatz wird unser Finanzsystem heute auf dieselbe Weise wie vor 100 Jahren reguliert. Im Zentrum der Regulierung standen damals wie heute die Banken. Diese brauchte es, um grosse Fabriken oder Infrastrukturprojekte zu finanzieren, ohne dass Anleger während dieser Zeit auf Liquidität verzichten mussten; die technischen Begriffe hierzu sind Losgrössen- und Fristentransformation. Diese mikroökonomische Erklärung für die Existenz des Bankenwesens kann mit einer Erklärung aus makroökonomischer Sicht ergänzt werden. Die Wirtschaft kann demnach als zwei Systeme betrachtet werden: die Realwirtschaft und das Finanzsystem. Jede Firma in der Realwirtschaft wird im Finanzsystem durch eine Bilanz gespiegelt. Im Industriezeitalter waren nun im Finanzsystem zentrale Bilanzen notwendig, welche die einzelnen kleineren Bilanzen effizient zusammenführten. Wir brauchten Banken im Zentrum des Systems. Die Banken waren essentielle Marktmacher, und sie brachten damit auch Probleme.

Der Grund dafür liegt gerade in der zentralen Vermittlerfunktion; diese schafft nämlich systemische Risiken. Während Banken langfristige Kredite vergeben, haben die Bankeinleger gleichzeitig das Recht, ihr Geld jederzeit abzuziehen. In normalen Zeiten funktioniert das dank Liquiditätsreserven ganz gut, eine Bank investiert nämlich nicht alle Spargelder in langfristige Projekte. So können einzelne Anleger auch immer ausbezahlt werden. Wenn aber mehrere Anleger gleichzeitig ihr Geld abheben wollen, bringt das die Bank in Nöte. Solche Situationen können in Windeseile in regelrechte Paniken ausarten.

Eine Bankenpanik betrifft nun nicht nur eine Bank und ihre Einleger, sondern die ganze Wirtschaft. Das liegt an der bedeutenden Position der Banken in unserem Finanzsystem. Fallen diese zentralen Bilanzen aus, verpufft das Angebot an Geld und Kredit plötzlich. Investitionen bleiben aus, die Preise fallen und der Konsum geht zurück. In der Folge steigt die Arbeitslosigkeit und extreme politische Kräfte gewinnen an Zulauf – Bankenpaniken verursachen gesellschaftliche Verwerfungen wie die Grosse Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre.

Es ist also nicht überraschend, dass das Problem von panischen Reaktionen von Bankkunden früh ein zentrales politisches Thema wurde. Ein derart instabiles System, das unbeteiligte Dritte in ihrer wirtschaftlichen Entfaltung behinderte, konnte selbst im freiheitlichen Amerika nicht toleriert werden. Um Bankenpaniken eindämmen zu können, wurde deshalb 1913 die Federal Reserve gegründet. Und 1933 führte der damalige US-Präsident Theodore Roosevelt eine Einlagensicherung ein, damit Paniken gar nicht erst entstehen sollen. Der Staat griff demnach auf verschiedene Arten ein. Einerseits etablierte er eine Zentralbank, welche als Kreditgeber der letzten Instanz den Banken die notwendige Liquidität in Krisenzeiten zur Verfügung stellen konnte. Andererseits garantierte er die Einlagen, so dass es für Einleger keinen Grund mehr gab, in Panik auszubrechen.

So weit, so gut. Diese Massnahmen verfehlten ihren Zweck nicht, und das ursprüngliche Problem war damit gelöst. Doch wie so oft hatten die staatlichen Interventionen unerwünschte Nebenwirkungen. Die öffentlichen Garantien setzen nämlich einen Anreiz zur exzessiven Risikonahme. Da der Staat sich als Retter in der Not verpflichtete, kümmerte sich niemand mehr darum, wie die Banken Geschäfte betrieben. Dank gegebener Garantien konnten Banken enorme Risiken eingehen, ohne dass ihre Gläubiger, die Einleger, das sanktioniert hätten. Im Notfall sprang ja nun der Staat ein.

Die staatlichen Garantien mussten also mit Regeln flankiert werden. Was die Einleger nicht mehr kümmerte, übernahm nun der Regulator. Er überwachte fortan die Banken und hielt sie davon ab, exzessive Risiken einzugehen. Beide zusammen, die Garantien und die Regulierungen, formen das grundlegende Regulierungswerk unseres Finanzsystems. Von der Funktionsweise her kann man von einem Ansatz von Zuckerbrot und Peitsche sprechen. Im Industriezeitalter hat das durchaus funktioniert: Die Garantien verhinderten verheerende Bankenpaniken, und die Bankenregulierer konnten die Banken erfolgreich daran hindern, exzessive Risiken einzugehen.

Die digitale Revolution als Zeitenwende

Bis zum Einsetzen der digitalen Revolution gab es in den Industrieländern nur mehr wenig Bankenkrisen. Doch mit dem Aufkommen von Informationstechnologien wurde eine Trendwende eingeläutet. Der alte Ansatz von Zuckerbrot und Peitsche büsste nach und nach seine Wirksamkeit ein, denn die regulierten Banken schafften es immer öfter, sich das Zuckerbrot zu schnappen, ohne dabei von der Peitsche erwischt zu werden.

Der Grund dafür liegt in der Technologie. Im Industriezeitalter gab es technologische Einschränkungen, die dem Drängen nach mehr und mehr Risiken einen Riegel vorschoben. Damals mussten nämlich noch jede Transaktion und jeder Vermögenswert mit Stift und Papier festgehalten werden. Dass dieses «Banking Book» einst ein wirkliches, physisches Buch war, kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Für die Regulatoren war dieses papierbasierte Bankenwesen derweil ein Segen: Fast alles spielte sich innerhalb der Bilanzen der traditionellen Banken ab, und somit war es recht einfach festzustellen, ob Regulierungen eingehalten wurden oder nicht.

Informationstechnologien haben dieser Übersichtlichkeit dann ein Ende bereitet. Im digitalen Zeitalter werden Transaktionen und Vermögenswerte elektronisch erfasst. Das macht es möglich, Kredite zu zerstückeln, neu zu verbriefen und weiterzuverschachteln. Die Fesseln des Industriezeitalters, die das Bankenwesen auf die Bankbilanz limitiert hatten, wurden gesprengt. Während sich das Bankenwesen nach und nach von der einzelnen Bankbilanz zu lösen begann, blieb der Regulierungsrahmen aber um die Institution Bank aufgebaut. Und so kam es, wie es kommen musste: Kredite wurden zunehmend in einem verschachtelten Netz von Bilanzen verteilt, um die Risiken so vor den Regulatoren zu verstecken.

Die Regulatoren ihrerseits versuchten natürlich, dem Treiben Einhalt zu gebieten. Auf jede neue «Finanzinnovation» reagierten sie mit neuen Regeln, die aber jeweils nur für kurze Zeit griffig blieben. Nutzten Banken zu Beginn noch simple Verbriefungen, wurden die Verschachtelungen mit der Zeit komplizierter. Mit Derivaten, Mehrfachverbriefungen und anderen Finanzinnovationen taten sich im alten, institutionenbasierten Regelwerk stets neue Lücken auf. Ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Banken und Bankenregulierern entwickelte sich, bei dem der Regulator immer ein paar Schritte nachhinkte.

Es entwickelte sich in der Folge eine neue Art des Bankenwesens: der Schattenbankensektor. Dieser wuchs derart rasch an, dass er vor Ausbruch der Finanzkrise 2008 den traditionellen Bankensektor in seiner Grösse sogar überflügelte. Die durch die Informationstechnologien wendig gewordenen Banken konnten kaum noch im Zaum gehalten werden; sie profitierten weiterhin von (impliziten) öffentlichen Garantien, konnten die regulatorischen Vorschriften aber immer besser umgehen und exzessive Risiken eingehen. Gleichzeitig traten neue Akteure auf den Plan, die wie Banken systemische Risiken eingingen, aber nicht von der Bankenregulierung erfasst wurden.

Befreit von griffigen Regeln und angespornt durch allumfassende staatliche wurden zu viele und zu riskante Kredite vergeben. Das führte in den Nullerjahren zunächst zu einem Boom und dann zu Exzessen, die sich, wie so oft, zuerst im Immobiliensektor bemerkbar machten. Der scheinbar unerschöpfliche Nachschub an Hypotheken, welche unabhängig von der Bonität der Schuldner vergeben wurden, heizte Immobilienblasen rund um den Globus an. Über den Schattenbankensektor waren beinahe alle namhaften Finanzinstitute der Welt, inklusive der Schweizer Grossbanken, daran beteiligt.

Fintech alleine wird uns nicht retten

Es war somit die desolate Verkabelung des Finanzsystems, die am Ursprung der Finanzkrise von 2008 stand. Die digitale Revolution hat sich für unser Finanzsystem als ein zweischneidiges Schwert herausgestellt. Wir können zwar mit Genugtuung feststellen, dass die Schnittstelle viel besser geworden ist. Wir müssen uns aber auch eingestehen, dass unser Finanzsystem schlechter darin geworden ist, Ressourcen effizient und effektiv zu allozieren: Vor der Finanzkrise wurden Unmengen an Energie, Rohstoffen und Arbeit in den Bau von Häusern gesteckt, für die keine Nachfrage bestand, und nach der Finanzkrise standen dann plötzlich viele ohne Arbeit da, unter ihnen viele junge Menschen. Die vergangenen zwanzig Jahre haben eindrücklich aufgezeigt, dass die Verkabelung des Finanzsystems für das digitale Zeitalter nicht mehr geeignet ist. Die rekordhohen globalen Verschuldungsstände, die steigende Komplexität der Finanzmarktregulierung und die weiterwachsenden Vermögenspreisblasen zeigen, dass die Probleme bis heute nicht gelöst wurden.

Auch die jüngste Euphorie rund um Fintech, ein Wortamalgam aus Finanz und Technologie, wird hier keine Besserung bringen. Das ursprüngliche Ziel vieler Fintech-Firmen war zwar in der Tat, die Verkabelung anzupacken. So hatte Peer-to-Peer-Lending den Anspruch, die Mittelsleute – also die Banken – zu umgehen und damit Kredite auf eine transparentere, effizientere und stabilere Art und Weise zu vermitteln. Heute jedoch ist von dieser angestrebten Dezentralisierung und Neuverkabelung des Finanzsystems nicht mehr viel übrig. Statt die Banken herauszufordern, haben sich viele Fintech-Firmen den etablierten Finanzinstituten angedient. Es ist bereits jetzt abzusehen, dass sich die Fintech-Branche ähnlich wie der Schattenbankensektor vor der Finanzkrise entwickelt. Einstige Peer-to-Peer-Lender verschachteln ihre heutigen Kredite mittels Verbriefungen, und Plattformen für Kryptowährungen wandeln sich zu bankähnlichen Intermediären. Die Parallelen zu den Entwicklungen von Finanzinnovationen in den Nullerjahren sind teilweise frappant.

Wie bereits vor der Krise ist der Grund für diese Entwicklung der überholte gesetzliche Rahmen. Das Regeldickicht ist mittlerweile so undurchdringlich, dass viele Fintech-Firmen alleine keine Chance haben, unternehmerisch auf Touren zu kommen. Mit all den Regulierungen wird das eigentliche Ziel verfehlt. Das Grundproblem ist nämlich unverändert: Im Regulierungsansatz von Zuckerbrot und Peitsche lohnt es sich mehr, Technologien für die Umgehung von Regulierungen und das Eingehen systemischer Risiken einzusetzen, als die Verkabelung des Finanzsystems effizienter und transparenter zu gestalten. Die Anreize sind schlicht falsch gesetzt, denn das Zuckerbrot ist noch da, die Peitsche aber ist zur schlappen Schnur verkommen.

Die Regulierung muss der systemischen Solvenzregel weichen

Daraus gilt es nun endlich Konsequenzen zu ziehen. Die negativen Auswirkungen von den Garantien können nicht mehr kontrolliert werden. Die einzige logische Folge daraus ist, das ganze Regulierungswerk rückabzuwickeln – wenn die Peitsche nicht mehr funktioniert, darf auch das Zuckerbrot nicht mehr gegeben werden. Die komplexe Regulierung von systemischen Risiken wie Eigenkapital- oder Liquiditätsvorschriften muss somit restlos abgeschafft werden, genauso die öffentlichen Garantien wie Einlagesicherung und die Rolle der Zentralbank als Kreditgeber der letzten Instanz.

Die Rückabwicklung des heutigen aufgeblähten Regelwerks wird aber alleine nicht reichen. Denn dieses wurde ja einst eingeführt, um die systemischen Risiken des Bankenwesens im Zaum zu halten. Die Gefahr von Bankenpaniken wird nicht einfach weggehen, wenn alle Regeln und alle Garantien entfernt sind. Nehmen wir einmal für einen Moment an, wir würden in der Tat einfach die Regulierung und die Garantien streichen. Nehmen wir an, die Politik würde schwören, keine Finanzinstitute mehr zu retten. Nun, es würde irgendwann wieder eine Bankenpanik geben. Diese würde wie früher dazu führen, dass es zu Arbeitslosigkeit und einer Kreditklemme käme. Werden in diesem Fall die Politiker stark bleiben und ihre Versprechen einhalten? Mitnichten, die hehren Vorsätze würden rasch über Bord geworfen. Im Ernstfall wird immer eingegriffen, zuletzt konnte das 2008 im Schattenbankensektor beobachtet werden. In den USA wurden damals die Geldmarktfonds gerettet, obwohl sie explizit von der Einlagenversicherung ausgenommen wurden.

Wir können also nicht einfach nur das überholte Regelwerk rückabwickeln, sondern wir müssen auch verhindern, dass systemische Risiken im Finanzsektor überhaupt erst entstehen. Das wiederum geht nur durch eine Anpassung des Konzepts der beschränkten Haftung. Im digitalen Zeitalter braucht es eine neue systemische Solvenzregel, die in ihrer Wirkungsweise mit einem einfachen Anlageratschlag beschrieben werden kann, der von unserer Grossmutter stammen könnte: Spekuliere nicht mit fremdem Geld! Folgt jeder dieser Anweisung, dann kann kein Konkurs eines Einzelnen automatisch zum Konkurs eines anderen führen. Mit jedem ist dabei jedes Unternehmen mit beschränkter Haftung gemeint, nicht nur Banken oder Finanzinstitute. Würde man die neue Solvenzregel nur auf diese beschränken, wären wir zurück bei der heutigen institutionenbasierten Regulierung, und es würde sofort ein blühendes Schattenbankensystem entstehen.

Da eine systemische Solvenzregel eine schlichte Buchhaltungsregel ist, kann sie mit einem Satz zusammengefasst werden: Der Gesamtwert der Realvermögen einer Firma muss mindestens dem Wert der Verbindlichkeiten in einer Worst-Case-Finanzlage entsprechen. Dieser eine Satz ist ein ziemlicher Kontrast zu den 616 Seiten von Basel III. Um zu sehen, wie die systemische Solvenzregel aber im Detail mit komplexen Finanzprodukten funktioniert, muss man sich etwas vertiefter mit der Materie beschäftigen, wie wir das in unserem Buch «Das Ende der Banken» gemacht haben. Am wichtigsten ist: die systemische Solvenzregel ist nur eine Anpassung bestehender Rechnungslegungskonzepte oder genauer: des Konzeptes der technischen Solvenz. Heute gilt ein Unternehmen als technisch solvent, wenn seine Vermögenswerte grösser als seine Verbindlichkeiten sind. Die systemische Solvenz nimmt eine strengere Sichtweise ein, denn dabei zählen nur reale Vermögenswerte als Schutz gegen eine Insolvenz, Finanzanlagen werden nicht mitgezählt. Dies gewährleistet einen Sicherheitspuffer, der finanzielle Kettenreaktionen verhindert.

Um sich das besser vorstellen zu können, hilft eine Analogie. Stellen Sie sich vor, dass jedes Unternehmen ein Dominostein ist. Die Grösse des Dominosteins wird vom Umfang der finanziellen Verpflichtungen bestimmt. Die systemische Solvenzregel erfordert nun einen Mindestabstand zwischen jedem Dominostein, abhängig von der Grösse. Und zwar so, dass egal, wo ein Dominostein fällt, er keinen anderen zum Fallen bringen kann. Ein Unternehmen, das Konkurs geht, kann so nicht mehr zu finanziellen Kettenreaktionen führen.

Das Finanzsystem der Zukunft: ohne Bankenwesen

Auch wenn die systemische Solvenzregel auf alle juristischen Personen angewendet wird, werden realwirtschaftliche Unternehmen die Änderung kaum spüren. Die meisten Firmen in der Ökonomie erfüllen nämlich bereits heute die Anforderungen einer systemischen Solvenzregel. Ihre Bilanz listet mehrheitlich reale Werte auf, welche sie für ihre unternehmerischen Tätigkeiten benötigen. Für Firmen in der Realwirtschaft ändert sich nichts in der Art und Weise, wie sie operieren oder sich finanzieren. Auch ein grosser Teil des Finanzsektors wird von der neuen Regel nicht berührt. Anlagefonds können weiterhin normal arbeiten, solange sie vollständig mit Eigenkapital finanziert sind. Auch echte Peer-to-Peer-Lending-Plattformen sind im Einklang mit der systemischen Solvenzregel. Banken hingegen verletzen die neue Regel, denn ihr Geschäftsmodell besteht ja gerade darin, systemische Risiken zu schaffen. Dass das immer wieder in einer Katastrophe endete, haben wir gesehen. Im Industriezeitalter konnten die Probleme des Bankenwesens dank einem umfassenden Regulierungsrahmen unter Kontrolle gehalten werden. Die digitale Revolution hat die Wirksamkeit dieses Regelwerks dann untergraben.

Informationstechnologie ermöglicht aber auch, das Finanzsystem besser zu verkabeln. Statt Kredite über Bankbilanzen zu bündeln und so Fristen und Losgrössen zu transformieren, können Kredite mittels Peer-to-Peer-Lending-Plattformen direkt zwischen Sparern und Firmen vermittelt werden. Und statt mittels Fristentransformation kann Liquidität über elektronische Sekundärmärkte zur Verfügung gestellt werden. Die grossen zentralen Bilanzen im Zentrum des Systems sind im digitalen Zeitalter schlicht überflüssig geworden. Stattdessen können sämtliche Firmen und Personen in der Realwirtschaft direkte finanzielle Beziehungen miteinander eingehen – die Banken als Marktmacher haben ausgedient. Dank Informationstechnologien wird ein echter Finanzmarkt möglich, der effizienter, transparenter und auch stabiler als das heutige Bankenwesen ist. Firmen auf dem Finanzmarkt existierten selbstverständlich weiterhin, auch wenn diese keine Banken im makroökonomischen Sinne mehr wären. Sie würden weiterhin die Schnittstelle so bequem wie möglich gestalten, indem sie effiziente Zahlungsdienstleistungen anbieten, Kreditgesuche prüfen, Vermögen verwalten. Die Verkabelung im Hintergrund aber änderte sich komplett: Das primäre Organisationsprinzip wäre nicht mehr die staatlich garantierte und regulierte Bankbilanz, sondern der Markt.

Das bringt uns schliesslich zum ordnungspolitischen Kern unseres Vorschlags. Als Liberaler fragt man sich selbstverständlich, ob ein durch eine neue Buchhaltungsregel eingeläutetes Ende der Banken nicht ein grosser Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit darstellen würde. Diese Frage ist wichtig, denn das Prinzip der Freiheit nimmt zu Recht einen zentralen Stellenwert in unserer Wirtschaftsordnung ein. Allerdings geht Freiheit mit Verantwortung einher, ja Freiheit ist nur möglich mit Verantwortung. Wer sich auf die Freiheit beruft, jedoch die Folgen seines Handelns auf unbeteiligte Dritte abwälzt, beruft sich nicht auf die Freiheit im liberalen Sinne. Er verlangt vielmehr von den anderen, dass diese im Notfall für ihn aufkommen sollen. Genau hier setzt die systemische Solvenzregel an. Das Konzept der beschränkten Haftung hat nämlich mit der Verbreitung der Informationstechnologien eine gefährliche Schlagseite bekommen. Heute kann jede Firma alleine (beispielsweise eine Bank) oder im Verbund mit anderen (beispielsweise der Schattenbankensektor) systemische Finanzrisiken eingehen. Materialisieren sich diese Risiken, kann dann die Verantwortung auf unbeteiligte Dritte abgewälzt werden – die Geschichte des Bankwesens ist reich an Episoden, in denen die Steuerzahler und die Gesellschaft für die Verbindlichkeiten von Banken haftbar gemacht wurden.

Die systemische Solvenzregel ist deshalb kein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, sondern garantiert erst die Wirtschaftsfreiheit im 21. Jahrhundert. Unser Gesellschaftsrecht hat einst aus guten Gründen die Form der juristischen Person mit beschränkter Haftung geschaffen, daran gibt es nichts zu rütteln. Allerdings ist bei dieser Rechtsform zentral, wie das Konzept der Solvenz ausgestaltet ist. Wie sich gezeigt hat, ist die hergebrachte Definition der Solvenz für das digitale Zeitalter nicht mehr geeignet. Nur mit einer Anpassung des Gesellschaftsrechts können künftig unbeteiligte Dritte vor systemischen Risiken im Finanzsystem geschützt und die negative Vertragsfreiheit gewährleistet werden.

Die Einführung einer systemischen Solvenzregel wird schliesslich ein massives Zurückbinden des Staates im Finanzwesen erlauben: das gewaltige staatliche Regulierungswerk, das versucht, die systemischen Risiken unter Kontrolle zu halten, braucht es nicht mehr. Der Markt im Finanzsektor kann sich endlich voll entfalten. Dynamisch und wettbewerbsorientiert wäre dann das gesamte Finanzsystem, und nicht nur – wie heute – die Schnittstelle. Wir sollten uns daher nicht vom oberflächlichen Wettbewerb im heutigen Bankenwesen blenden lassen. Was wirklich zählt, passiert im Hintergrund. Wer die digitale Revolution für voll nimmt, erkennt hier rasch: Ein echter Finanzmarkt ohne Banken ist im 21. Jahrhundert nicht nur möglich, sondern auch erstrebenswert.

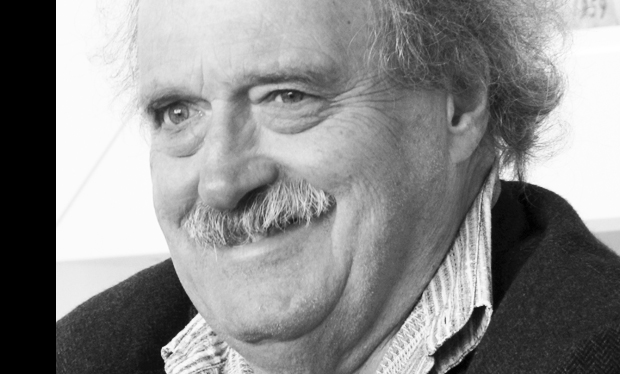

Jonathan McMillan

ist ein Pseudonym. Dahinter stehen zwei Schweizer Ökonomen. Der eine ist Jürg Müller; er arbeitet als Wirtschaftsredaktor für die «Neue Zürcher Zeitung». Der andere ist als Banker in London, New York und Zürich tätig und will anonym bleiben. Zusammen haben sie «The End of Banking: Money, Credit, and the Digital Revolution» (Zero/One Economics, 2014) veröffentlicht. Das Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt und ist Anfang 2018 auch auf Deutsch erschienen.